コーラム

私は南インド、タミル・ナードゥ州の出身です。家族は毎朝、玄関を濡れた布で拭き、乾いた米粉を使って「コーラム」(kōlam)の模様を描いています。ビデオほど手の込んだものではないが、似たようなものです。

コーラム(模様や美化を意味する)は、サンガム時代(紀元前300年~紀元後300年)にまで遡るタミル文学にも記載が見られる古代な伝統芸術ですが、南インドではほとんどの家庭で、今でも毎日、玄関や家の外に簡単なコーラムを描いています。

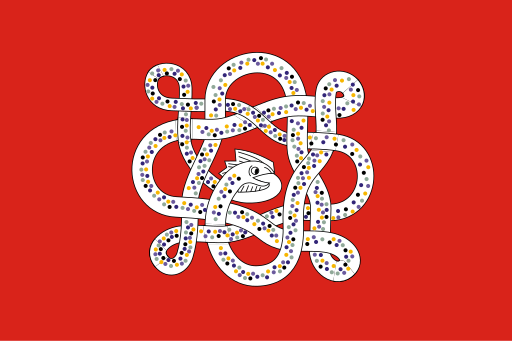

上記の写真のコーラムは、「シック・コーラム」(ループ形のコーラム)と呼ばれます。単純なものから非常に複雑なものまであるシック・コーラムは、全てのループがしっかり閉じられ、始まりも終わりもない形になっています。

途切れのない連続線は縁起が良く、繁栄を閉じ込め、災いから守ると思われているからです。以下、単一の連続線で描かれ、始点と終点をきれいにつなげたシック・コーラムの絵描き方を見せた映像です。

蓮の花びらも人気のモチーフです。以下、「サハスラダラ・パドマ」(千の花びらの蓮)と呼ばれるものです。ここも端の開いた線はないでしょう?

米粉で作る乾燥コーラム以外に米のペーストで作る湿ったコーラムもあります。これらは乾いた床に描かれ、乾くと長持ちします。

祭りの時期などには、コーラムの競争も開催されます。女性たちは家の外に創造的なコーラムを描き、近隣の審査員によって評価され、賞が与えられます。

以下、おそらくアンドラ・プラデーシュ州からのコーラム競争の応募作品(戦車)です。

インドの壁・床模様の歴史

コーラムは南インドで広く日常的に描かれていますが、白と赤を中心とした床や壁の装飾模様は古くからインド亜大陸の各地域に存在し、その地域言語の名前はマーンダナー、チョーク・プーラナー、アルポナー、アリパン、アイパン、ジョティ・チタ、パーカンバー、サーティヤー、ムッグルなどです。

この伝統の背景にはインドの農村の風景があります。鉄分を含む赤色の土、主にその泥で作られた住居、そして一年のほとんどの時期が乾燥した気候(インドのほとんどの地域では、雨季にのみ雨が降る)。

泥の家は、泥が乾燥して崩れてほこりになるのを防ぐために、通常、泥と牛糞を混ぜた塗り土で仕上げられます。牛糞は自然な結合剤として機能し、プラスターの強度と耐久性を向上させます。牛糞には抗菌作用もあり、家を殺菌し、虫を遠ざける効果もあります。

村の家は、週に一度あたりプラスターが塗り替えられ、塗りたての床や壁に白い模様が描かれ、家を飾り、明るくし、住みやすくします。歴史家は、この床や壁の描画の伝統が先史時代にまで遡ると考えています。

以下、「マーンダナー」とその歴史を見せたドキュメンタリー映画ですが、自動翻訳で日本語の字幕も見られます。

残念ながら、南インドを除くと、都市部では最近マーンダナーのような古い伝統が日常生活には見られなくなり、祭りや宗教儀式の特別な機会に限定されてしまっています。場合によっては、家庭の習慣ではなく、民俗芸術として生き残っています。

インド全土の壁・床模様の共通点

家の装飾自体はインド特有ではありませんが、インド亜大陸全地域で行われる壁・床模様は、地理的に遠く離れた地域でも、単なる偶然とは思えないほど多くの共通点を持っています。

閉じた線

古代ヒンドゥー教の聖典(ヴェーダ、タミル・サンガム文学、プラーナなど)では、「途切れていない線」は縁起が良く、災いから守り、幸福と繁栄をもたらすとされています。

これらの線は当初、住居の周りに境界として描かれ、外部の危険から住人を守るお守りの役割を果たしていたかもしれません。効果を発揮するためには、そのような境界線は途切れず、隙間があってはなりませんでした。

時間が経つにつれて、この考えはより形而上学的な側面を持ち、家の周りを囲まなくても、開いた端のない模様は縁起が良く、保護的であると見なされるようになったのではないでしょうか。

そのため、閉じたパターンは、インドの伝統的な床や壁の模様の共通の特徴となっています。もちろん、伝統は、その起源が忘れられ、変化することも時にはあります。

赤と白の配色

もう一つの共通の特徴は、赤と白の配色です。

インドのほとんどの地域の土壌は鉄鉱石に富んでおり、赤っぽい色をしています。この土壌で作られた泥の小屋や家も同様の色です。石灰は、漆喰としても、壁や床に模様を描くためにも広く使用され、自然な赤と白の配色を作り出します。他の天然顔料も時には使われますが、主な色は白と赤です。

都市部の泥で作られていない家でも、この古代の配色は宗教的な意味を与えることで生き続けています。たとえば、白は平和を象徴し、赤は繁栄を象徴するという解釈があります。別の解釈では、赤と白の組み合わせは(白はビシュヌ神を、赤は妻のラクシュミ女神を象徴するから)繁殖や子孫を象徴します。

似たモチーフ

抽象的な幾何学模様(円、四角、三角、ループ、迷路)、宗教的なシンボル(蓮、スワスティカ、貝、ラクシュミとビシュヌの足跡)、自然(つる、花、葉、魚、動物、鳥)は、インド全土の床・壁模様でよく見られます。

インド各地の床・壁模様を紹介

すでに南インドのコーラムについて紹介したので、ここではインドの他の地域を紹介します。

マーンダナー

ラージャスターン州とマディヤ・プラデーシュ州(西および中央インド)では、床・壁模様は「マーンダナー」と呼ばれ、「装飾」を意味し、通常、白には石灰石の湿ったペースト、赤には黄土の粘土を使用して作られます。

チョーク・プーラナー

北インドウッタル・プラデーシュ州、ハリヤーナー州、パンジャブ州では、中庭の床模様や「プージャ」(宗教儀式)の祭壇を飾る伝統が「チョーク・プーラナー」と呼ばれ、「四角を埋める」という意味です。

アルパナー、アルポナー、アリパン、アイパン

これらはサンスクリット語の「アーリンパナー」(塗り土仕上げ)という言葉の変形だと思われます。あるいは、「アーリ」(堤防)という言葉に由来し、保護的な囲み込みといういみの言葉かもしれません。

ベンガル、アッサム、トリプラ、ウッタラーカンド、ビハール等の州では、赤と白のアルパナーが、玄関、中庭、壁、床、家の外に、主に祭りや特別な機会に描かれます。

パーカンバー

パーカンバーは、インド東北地方のマニプール州の先住宗教であるサナマヒ教の龍または蛇の神様です。芸術では尾を口に含んで完全なループを形成した形で描かれ、終わりのない生命のサイクルを表します。

祭りや宗教儀式のとき米のペーストで床にパーカンバーの模様が描かれます。

サーティヤー・ガフリー

サーティヤー(別名ガフリー)は、西インド、グジャラート州のジャイナ教およびヒンドゥー教の人々が神様への供物として作る迷路のような模様で、米粉や米粒で作られます。

ランゴーリ、プーカラム、ビューグ

インドの一部(マハーラーシュトラ州、カーナタカ州)では、コーラム、マーンダナー、チョーク・プーラナー、アルポナーに似た床模様は「ランゴーリ」と呼ばれますが、ランゴーリは通常、ディワリなどの祝賀時に花びらや色付きの粉で作られるよりカラフルな床模様です。

同様な伝統には、ケララ州のオナム祝賀中に床に作られる「プーカラム」や、カシミールのヒンドゥー教徒の結婚儀式で新郎新婦を歓迎するために作る色付きの円形模様「ビューグ」があります。

仏教の曼荼羅

共通の起源にもかかわらず、ヒンドゥー教やジャイナ教と比べて、仏教での床模様の儀式的目的は違います。

ヒンドゥー教とジャイナ教では、この様な模様は家を守り、繁栄をもたらすお守りのようなものとされていますが、仏教では、曼荼羅は世界や宇宙を象徴し、瞑想の練習として丹念に作られ、執着からの解放の練習として儀式的に破壊されます。

統一文化圏

インドの多様性は非常に明らかで、一部では「インドは一つの国であるか?」など疑問視する人もいます。しかし、表面下には、インド亜大陸を一つに結びつける深い文化と伝統が沢山存在しています。

この統一は偶然ではありません。北はそびえ立つヒマラヤ山脈、南は広大な海に囲まれたインド亜大陸の地理は、自己完結した空間を作り出しています。

何千年もの間、ここに住む人々は外部の影響からある程度遮断されながら互いに交流し、独特の共有文化を形成して来ています。

Sadhana へ返信する コメントをキャンセル